乱流の影響

こちらのページで紹介したように、チンアナゴ含め水中で生きる魚たちにとって、水の流れは彼らの行動や代謝に影響を与える大切な環境の一つです。特に流れの速さが魚類に与える影響はよく研究されており、魚たちは流速によって泳ぎ方や餌を食べる行動を変化させたり、消費エネルギーが変化したり、岩陰に隠れるような行動を取ったりします。

これまでの多くの研究は、平均の流れの速さ(平均流速)の影響を調べていましたが、近年になって魚の生息地で実際に起こるより複雑な流れの影響を調べる研究が盛んになってきました。特に円柱状の構造物の後ろに起きる複雑な流れのパターンに魚がヒレの動作を同調させることで、楽に泳ごうとすることなどが発見されました(この研究は2024年のイグノーベル賞を取りました!)。動画は円柱の流れのパターンによって死んだ魚が泳いでいるように動くことを紹介しています。

しかし、これらの研究では流れのパターンが明確であるケースが多く、魚たちが流れのパターンを学習したり予測することが可能だと考えられます。そこで私たちの研究ではこのような特定のパターンが明らかでなく、不規則な流れである乱流の影響を調べました。先ほどのチンアナゴ研究で紹介したように餌を食べる行動に着目して、自由に泳ぎ回ることができるデバスズメダイと砂に体を埋めたまま餌を食べるチンアナゴを比較することにしました。

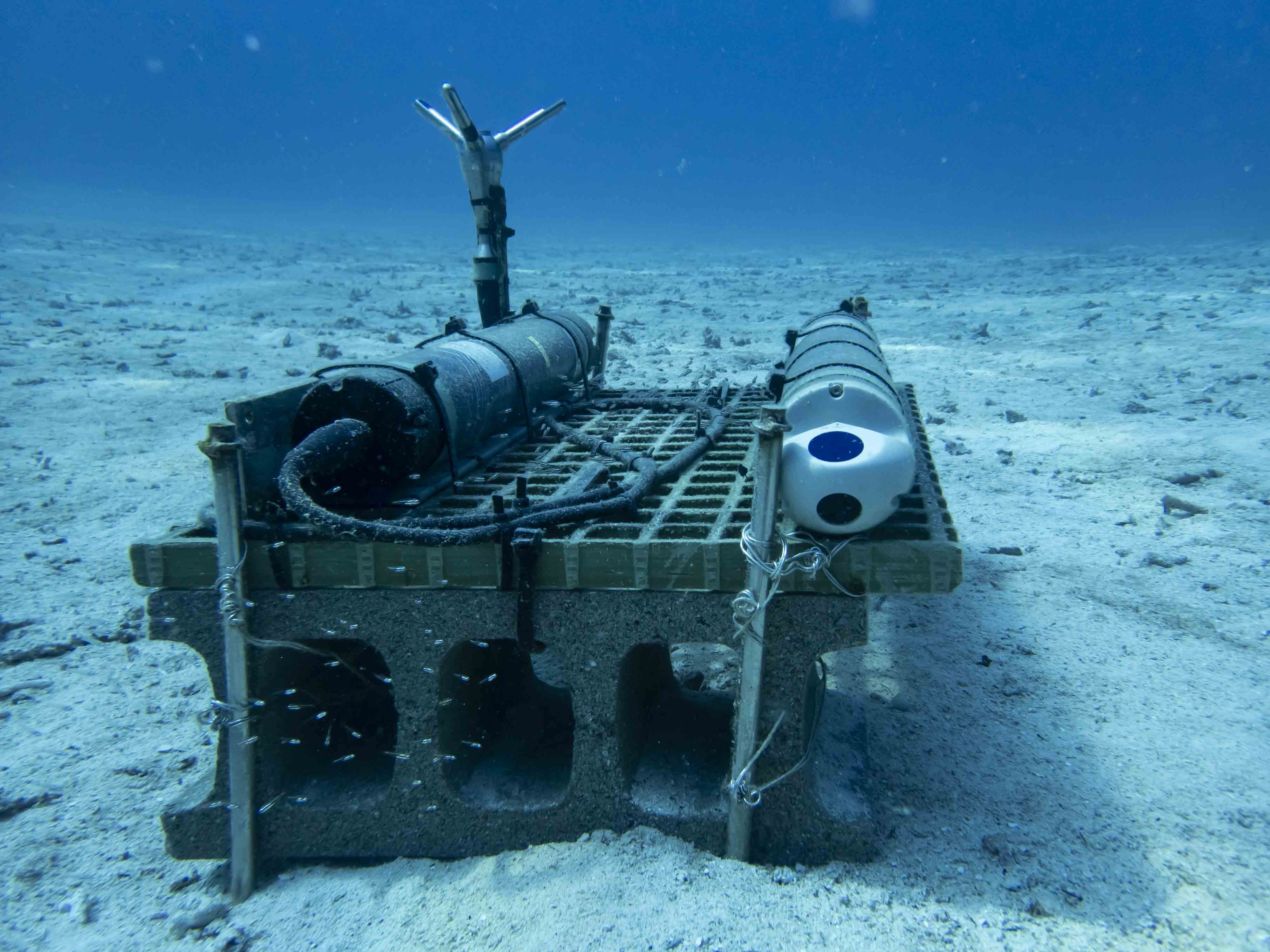

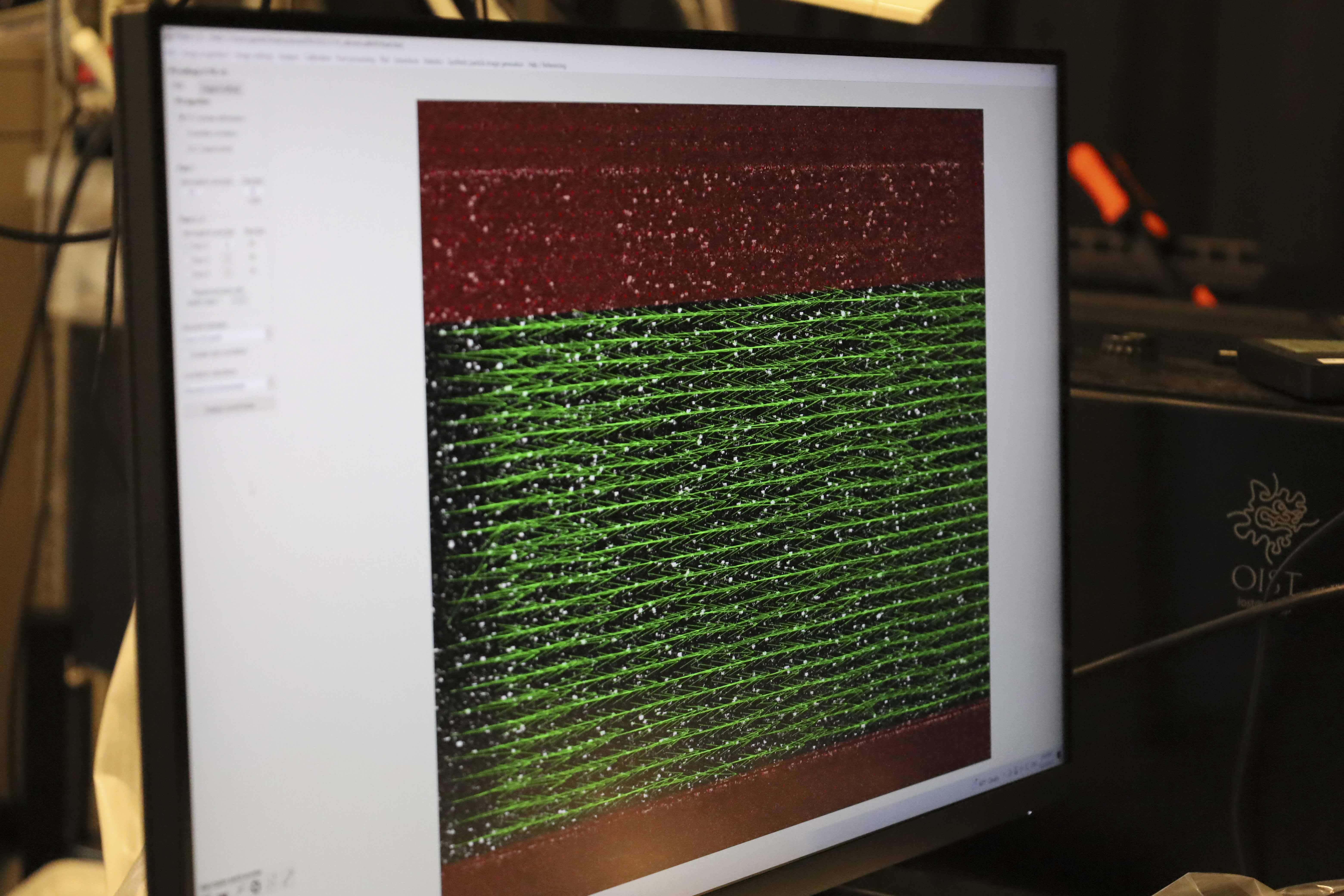

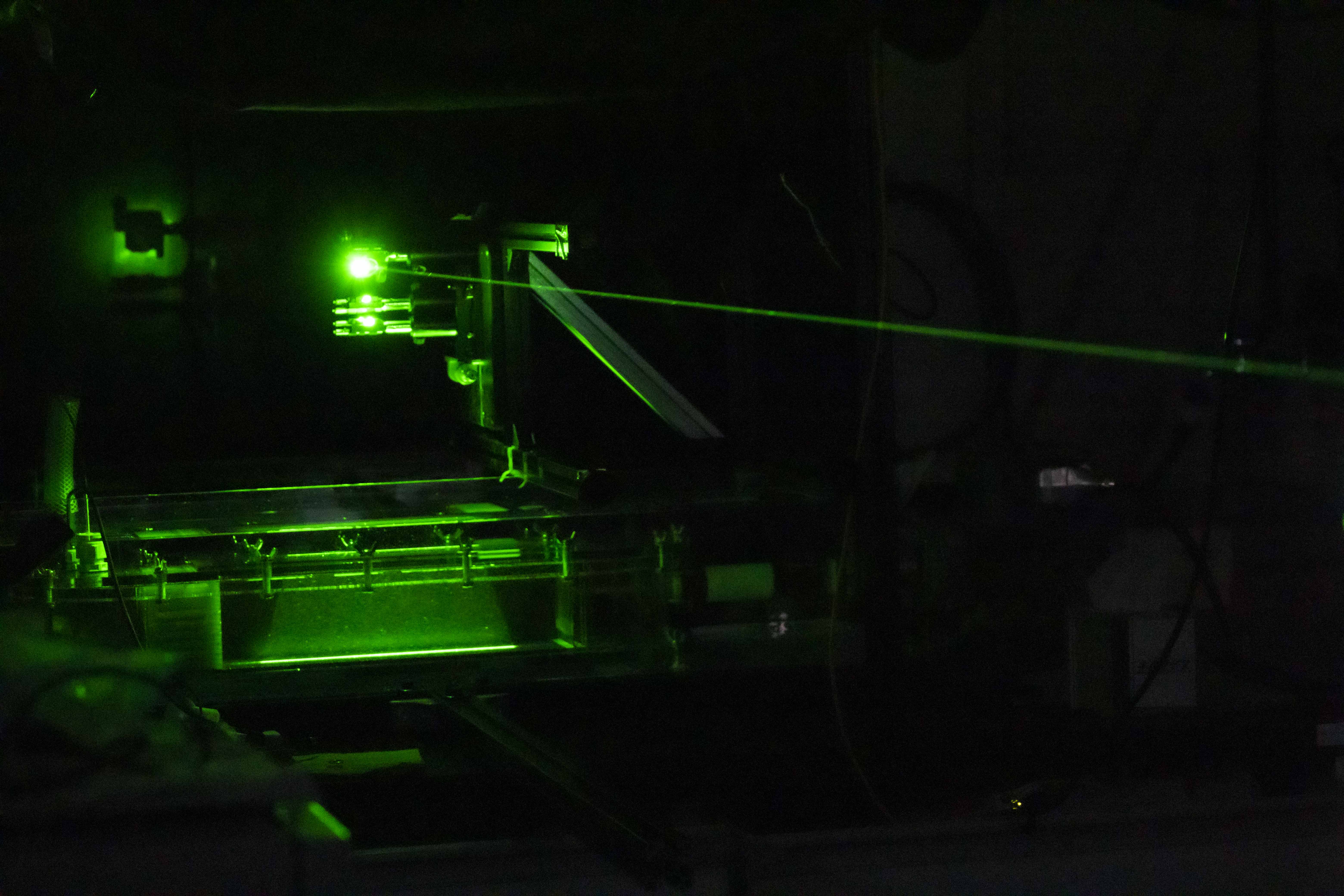

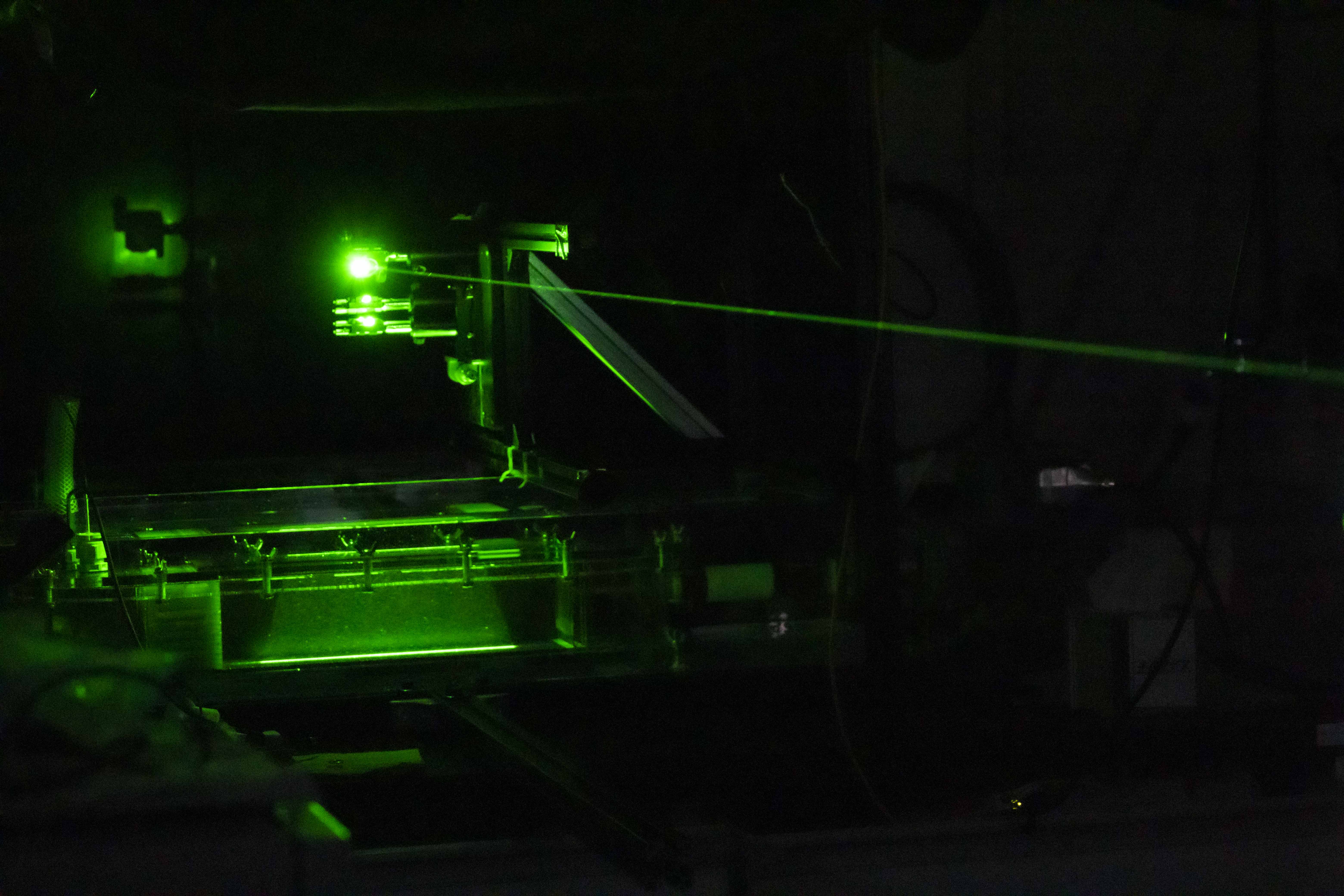

乱流の影響を実験室で調べるためには、魚たちが実際の環境でどのくらいの強さの乱流を経験しているか調べる必要があります。そこではじめに、デバスズメダイとチンアナゴが住む海でそれぞれ流れを計測しました。次に、実験室の小さい流れるプールのような回流水槽に格子を入れることで、格子乱流を起こしました。魚たちが泳ぐスペースと格子との距離を短くすると、そのスペースで起きる乱流が強くなることを利用して、様々な条件で乱流を作り出しました。そして、粒子画像流速測定法(PIV)という、レーザーシートに照らされた粒子の動きを解析する方法を使うことで流れを評価しました。こうして、二つの平均流速(秒速0.05, 0.15 m)のそれぞれで三段階の乱流の強さを作り出すことができました。

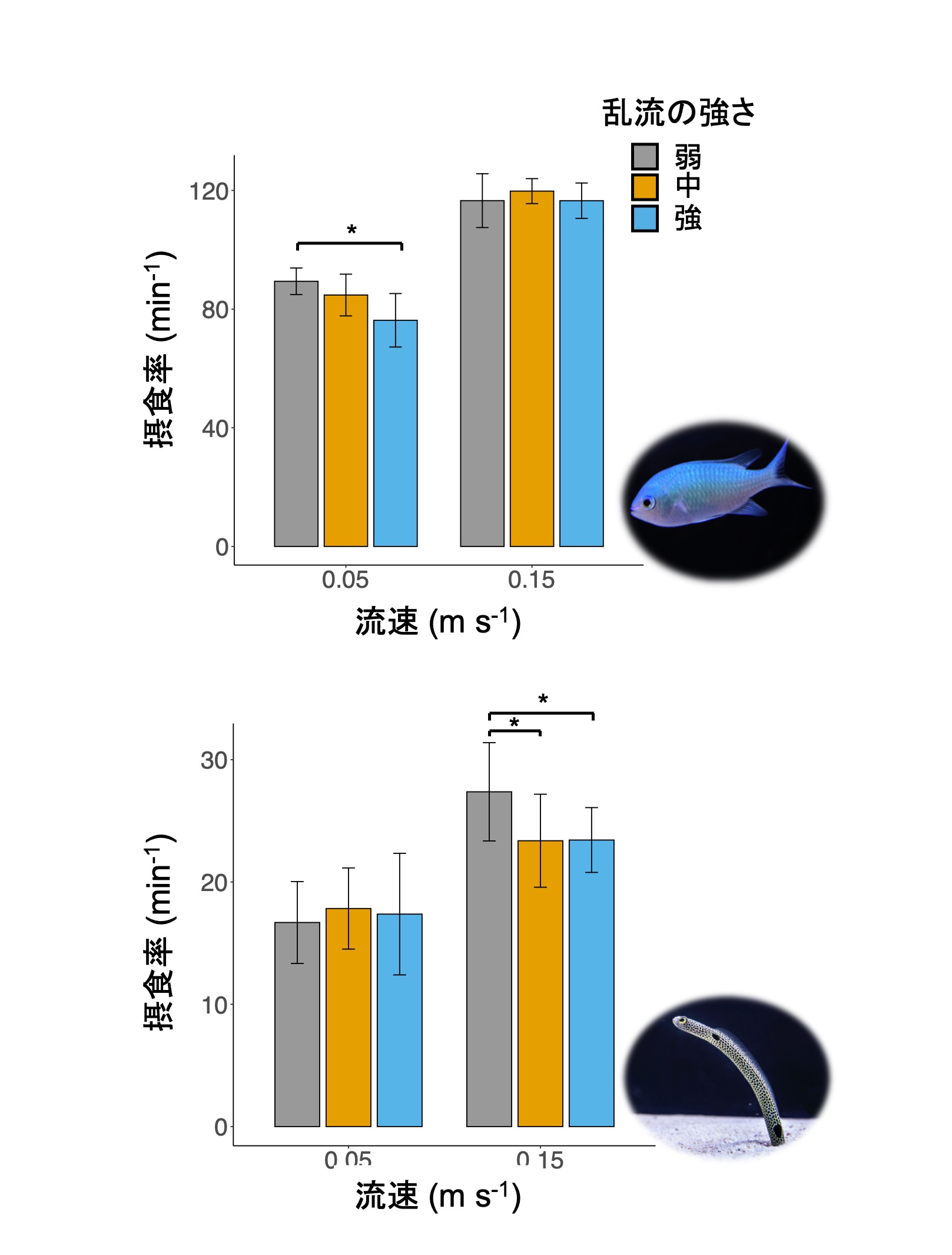

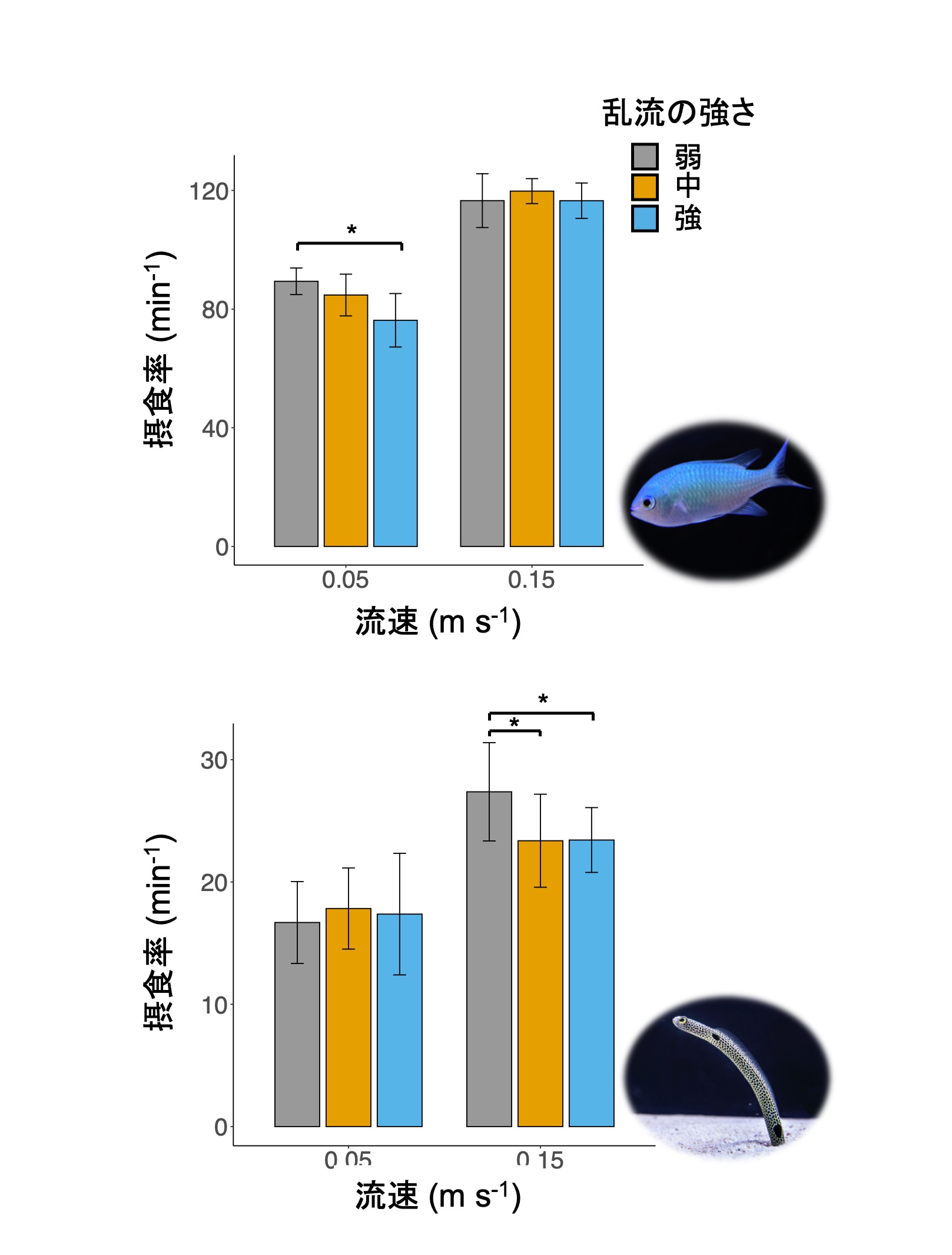

これらの流れの条件下で、餌を食べる行動をデバスズメダイとチンアナゴを対象に調べました。すると、時間あたりに餌を食べた数が強い乱流下で減少したのですが、デバスズメダイでは遅い流速で、チンアナゴでは速い流速で減少が起こっていました。餌を食べる際の動作を詳しく調べると、デバスズメダイでは遅い流速+強い乱流で泳ぐ範囲が減少し、チンアナゴの方では速い流速+強い乱流で餌を探す時間が長くなっていることが明らかになりました。

これらの結果は、それぞれの種の生息地の流れに対する適応を示していると考えられました。チンアナゴは水深10 mを超える比較的深い砂場に住み、そこでの流れは比較的遅く、弱い乱流になっている一方、デバスズメダイは浅いサンゴ群集にコロニーを作って住み、サンゴ群集にかき乱されたより速い流速、強い乱流を経験しています。チンアナゴは遅い流速では乱流の強さに関わらず餌を食べる行動は変わらず、速い流速+強い乱流で餌を食べる量が減りました。チンアナゴは餌を食べる量が減ってしまう状況を避けるため、遅い流れのところに住んでいるのだと考えられます。デバスズメダイは速い流速では乱流の強さに関わらず餌を食べる行動は変わらず、遅い流速+強い乱流で餌を食べる量が減りました。しかしデバスズメダイは、この状況を避けるため泳ぎ回って弱い乱流の場所を探すことが可能です。このように異なる摂食様式を持つ魚たちの異なる乱流への応答から流れへの適応を示したこの研究によって、魚の適応戦略や生息地推定のためには乱流を加味することが大事であると示唆されました。

この研究は、Coral Reefsという科学雑誌内に論文として掲載されています。